À l’occasion des dernières élections sénatoriales, comme on défendrait des intérêts catégoriels.

À l’occasion des dernières élections sénatoriales, comme on défendrait des intérêts catégoriels.

Il ne s’agit même pas de m’en tenir à un témoignage personnel qui me conduit à constater, après avoir fréquenté assidûment les deux assemblées qui composent le Parlement, que l’on travaille autant – voire davantage – au Sénat qu’à l’Assemblée Nationale. On y travaille en tout cas différemment.

Non. Pour moi, l’enjeu est tout autre et il est essentiel.

Lorsque je faisais visiter l’Assemblée Nationale à des élèves, et lorsqu’aujourd’hui je leur fais visiter le Sénat, je leur pose la question suivante : « Qu’est-ce qui est premier en France ? »

Immanquablement, nos élèves répondent : « Le président de la République. »

Et je leur réponds : « Non, ce qui est premier dans une République, c’est la loi. »

Le président de la République joue, certes, un rôle très important. Mais ce qui est premier, c’est la loi, la loi que nul ne peut ignorer, qui s’applique à tous, à commencer par le président de la République.

La Constitution donne deux missions au Parlement : contrôler le gouvernement et voter la loi.

Il nous revient donc, à nous tous parlementaires, députés et sénateurs, d’écrire la loi, la loi commune, la loi de tous et toutes.

C’est très important. Parce qu’une ligne, un mot, un chiffre dans la loi peuvent changer la vie des Français ou de certains d’entre eux. Parce que la loi que nous votons s’applique à Dunkerque comme à Perpignan, à Brest comme à Strasbourg, à Saint-Pierre et Miquelon comme en Nouvelle-Calédonie… Parce que beaucoup de lois, contrairement à ce que l’on croit, ont une durée de vie longue : les députés et sénateurs qui ont voté en 1901 la célèbre loi sur les associations n’imaginaient sans doute pas que cette loi s’appliquerait aujourd’hui – 113 ans plus tard – à 1 300 000 associations.

Donc, le texte de loi, les mots de la loi, l’écriture de la loi, tout cela est essentiel. Et cela demande un travail d’élaboration très particulier.

En effet, la République a voulu que les lois fussent écrites non pas par d’éminents juristes dans leurs cabinets, mais par des représentants de la Nation.

Ces représentants sont divers. Ils représentent des formations politique diverses et c’est heureux. L’élaboration de la loi se fait dans le débat. Elle se fait en commission comme en séance plénière au travers de très nombreux amendements qui viennent modifier le texte.

Ces représentants sont divers. Ils représentent des formations politique diverses et c’est heureux. L’élaboration de la loi se fait dans le débat. Elle se fait en commission comme en séance plénière au travers de très nombreux amendements qui viennent modifier le texte.

Mais pour passer de ce processus discursif à la réalité normative qu’est la loi – la loi est une règle, une norme –, il faut de nombreuses « navettes » – ce qui justifie totalement le fait qu’il y ait deux chambres dans le Parlement – autrement dit, ce qui justifie totalement le bicamérisme.

Une assemblée unique, c’est une lecture unique.

Or, la Constitution prévoit à juste titre deux lectures dans chaque assemblée (sauf en cas de « procédure accélérée » -– ce qui devrait rester exceptionnel) avant une commission mixte paritaire – rassemblant sept députés et sept sénateurs, et autant de suppléants – et avant les ultimes lectures dans chaque assemblée.

C’est dire l’importance de l’existence de deux assemblées – ce qu’on trouve dans la plupart des grandes démocraties, et ce que nos Républiques ont toujours connu en France – à une exception près.

Je ne défends donc pas le Sénat par corporatisme.

Je le défends en raison de la profonde conviction qui est la mienne en vertu de laquelle le bicamérisme est absolument indispensable pour écrire et voter, dans les meilleures conditions possible, les lois qui sont le bien commun de tous les citoyens.

Jean-Pierre Sueur

Lire, sur le même sujet :

>> La préface et l’« ouverture » du colloque sur « L’écriture de la loi »

>> « "Supprimer le Sénat", vous avez dit ? », texte de Richard Yung, sénateurs des Français établis hors de France, publié sur son blog

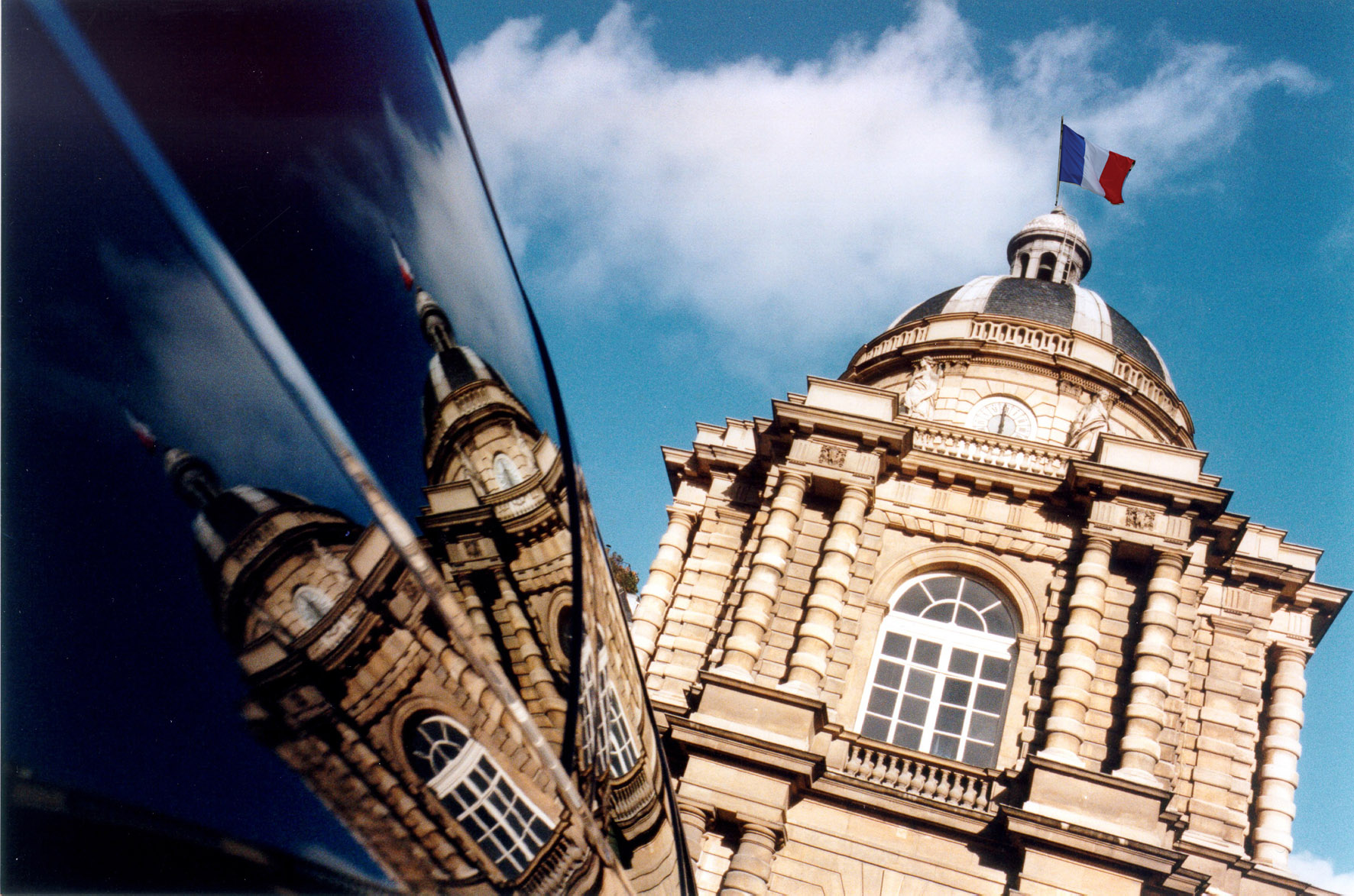

(c) Photo Sénat

.

À l’occasion des dernières élections sénatoriales, comme on défendrait des intérêts catégoriels.

À l’occasion des dernières élections sénatoriales, comme on défendrait des intérêts catégoriels. Ces représentants sont divers. Ils représentent des formations politique diverses et c’est heureux. L’élaboration de la loi se fait dans le débat. Elle se fait en commission comme en séance plénière au travers de très nombreux amendements qui viennent modifier le texte.

Ces représentants sont divers. Ils représentent des formations politique diverses et c’est heureux. L’élaboration de la loi se fait dans le débat. Elle se fait en commission comme en séance plénière au travers de très nombreux amendements qui viennent modifier le texte.