Le refus du pluralisme au sein de l’exécutif de la communauté d’agglomération Orléans-Val-de-Loire est une attitude sectaire, qui contredit ce qui est l’essence même de l’intercommunalité – c’est-à-dire la coopération entre des communes ayant des orientations politiques différentes pour l’intérêt commun.

C’est d’autant plus dommageable que, durant des décennies, le respect du pluralisme a été bénéfique et n’a nullement empêché la mise en œuvre de projets d’envergure, tout au contraire.

J’ai eu l’honneur de présider notre instance d’agglomération durant douze ans. Mon premier vice-président fut, dans une première période, André Chêne et dans une seconde, Pierre Bauchet.

Les vice-présidences étaient attribuées aux maires des différentes communes dans un ordre déterminé par le seul critère démographique.

Je regrette vivement que ce pluralisme ne soit plus à l’ordre du jour. Et je ne pense pas que notre communauté d’agglomération y gagnera. Ni en cohérence, ni en cohésion, ni en efficacité.

Jean-Pierre Sueur

.

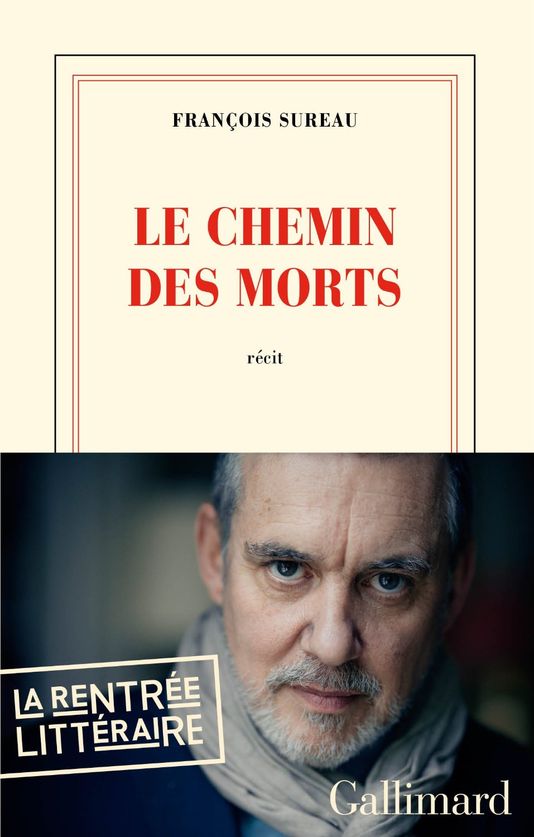

Avec ce livre, « Le Chemin des morts », publié aux éditions Gallimard, François Sureau nous propose un récit sobre autant que fort, le récit d’événements avec lesquels il vit depuis des décennies, dont il sait qu’il ne le quitteront pas, une histoire vraie qui renvoie aux dilemmes, aux états d’âme d’un juge ou de plusieurs juges, qui doivent prendre des décisions, qui se doivent d’appliquer la loi et qui s’interrogent et s’interrogeront toujours sur les effets de certaines de leurs décisions.

Avec ce livre, « Le Chemin des morts », publié aux éditions Gallimard, François Sureau nous propose un récit sobre autant que fort, le récit d’événements avec lesquels il vit depuis des décennies, dont il sait qu’il ne le quitteront pas, une histoire vraie qui renvoie aux dilemmes, aux états d’âme d’un juge ou de plusieurs juges, qui doivent prendre des décisions, qui se doivent d’appliquer la loi et qui s’interrogent et s’interrogeront toujours sur les effets de certaines de leurs décisions. La Revue Socialiste vient de publier dans son numéro 54 un article de Jean-Pierre Sueur intitulé « Entre parlementarisme et présidentialisme, 2013)

La Revue Socialiste vient de publier dans son numéro 54 un article de Jean-Pierre Sueur intitulé « Entre parlementarisme et présidentialisme, 2013)