Tous mes voeux de bonheur et de santé à toutes et à tous !

Puisse la paix advenir ! Puisse la misère régresser ! Puissent nos valeurs humanistes être plus largement partagées ! Puisse l’Europe être plus forte dans ce monde sans boussole ! Puissions-nous préparer une planète vivable pour demain et après-demain !

Puissions- nous trouver, dans cette siriation politique complexe, le chemin du progrès, de la justice et de la fraternité !

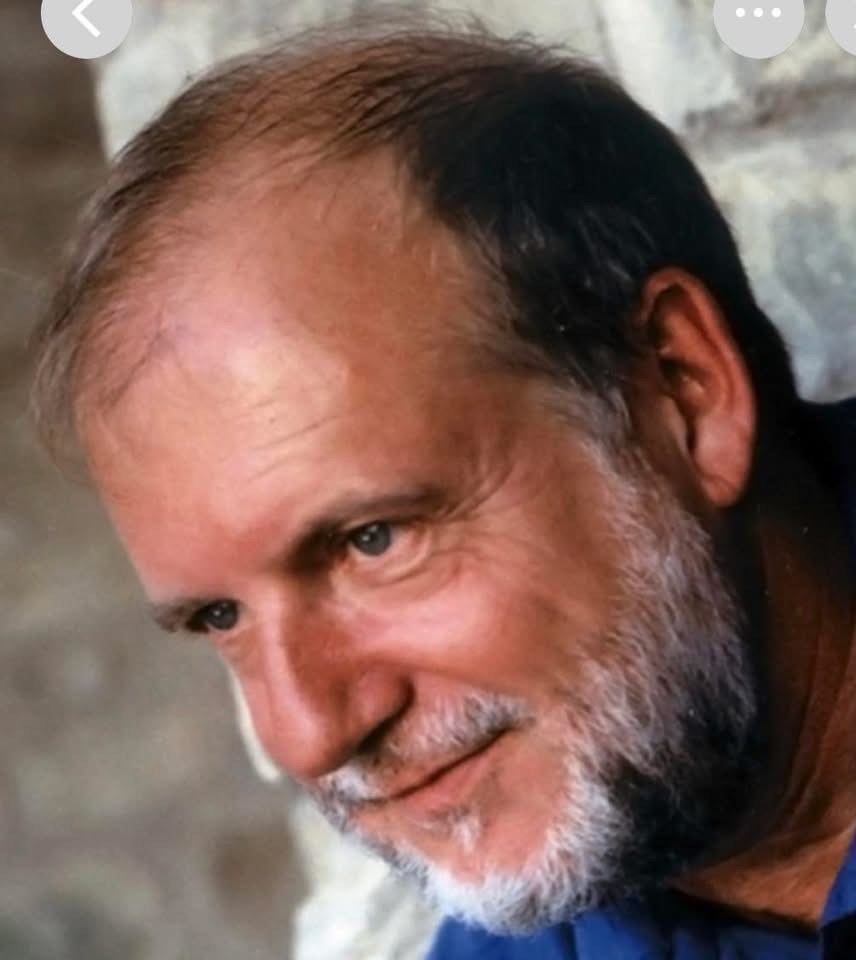

…Triste d’apprendre le décès de mon camarade et ami Francis Marmande.

Nous nous sommes connus à l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud. Il est devenu un universitaire passionné, un spécialiste reconnu de Georges Bataille, un écrivain talentueux et le fabuleux chroniqueur du jazz du « Monde ». (Il jouait parallèlement de la contrebasse). Entre mille, son compte rendu du concert de Ray Charles en 1995 à Orléans (paru dans le numéro daté du 7 juillet 1995) est un petit chef d’œuvre. Il y note au passage que « le festival d’Orléans confirme sa grande classe ».

Nous nous sommes connus à l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud. Il est devenu un universitaire passionné, un spécialiste reconnu de Georges Bataille, un écrivain talentueux et le fabuleux chroniqueur du jazz du « Monde ». (Il jouait parallèlement de la contrebasse). Entre mille, son compte rendu du concert de Ray Charles en 1995 à Orléans (paru dans le numéro daté du 7 juillet 1995) est un petit chef d’œuvre. Il y note au passage que « le festival d’Orléans confirme sa grande classe ».

Je songe à nos conversations entre lui, Bernard Cerquiglini et moi où il était question de grammaire, de musique, de littérature, de politique….et du reste !

Merci, Francis, pour toi, et pour l’oeuvre vivante que tu nous laisses, qui doit paraître - partiellement ! - dans la collection « Bouquins ». Nous l’attendons !

Jean-Pierre Sueur

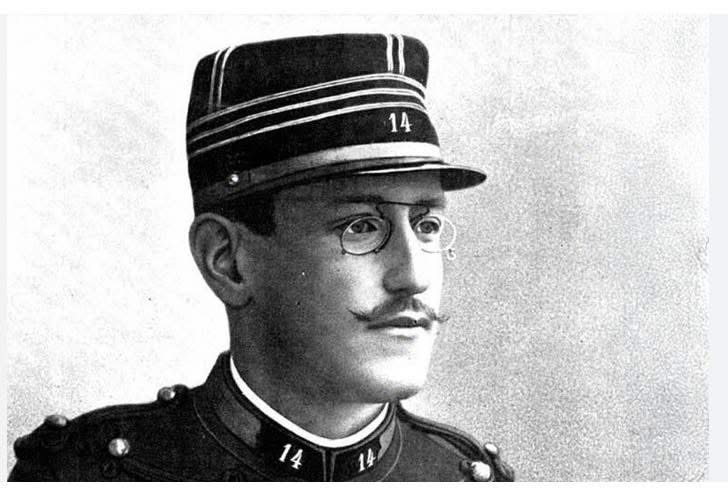

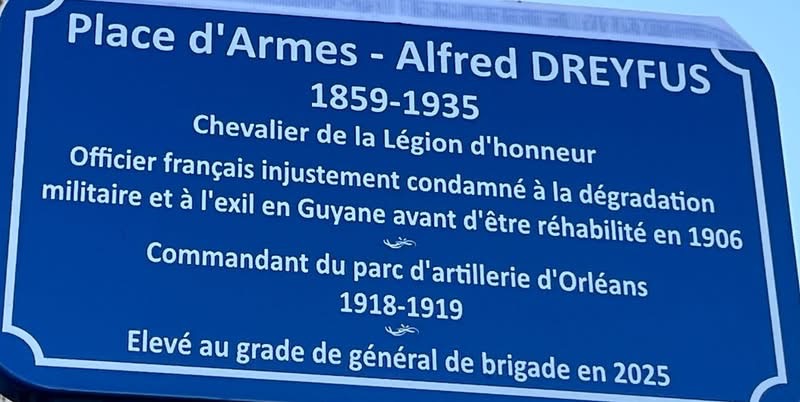

La Place d’Armes s’appellera donc « Place d’Armes Alfred Dreyfus ».

C’est l’occasion de rappeler que notre compatriote Charles Péguy fut l’un des plus ardents et constants défenseurs d’Alfred Dreyfus, comme en témoigne son livre « Notre Jeunesse », paru en 1910, entièrement consacré à « l’Affaire », et dans lequel on lit ces lignes : « Une seule injustice, surtout si elle est officiellement enregistrée, un seul crime suffit à rompre tout le pacte social, un seul déshonneur suffit à déshonorer tout un peuple ».

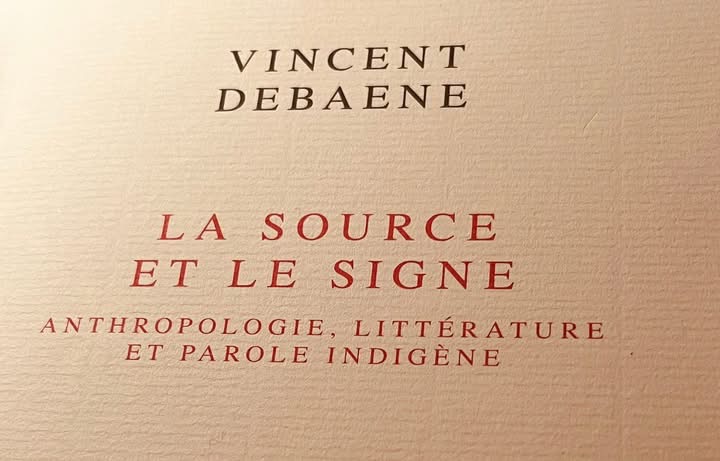

Vincent Debaene reprend le débat dans ses grandes largeurs. Il restitue ce qu’ont eu de bénéfique les travaux trop ignorés analysant, documents à l’appui, la « parole indigène » et même sur la vision anthropologique induite par les auteurs et locuteurs de cette parole, tout en s’interrogeant constamment sur « l’impensé quant à notre rapport à l’indigène et à son discours » et en nourrissant encore son travail sur les rapports entre ethnologie et littérature.

Il a déclaré dans une interview au Monde : « Les phénomènes de domination sont complexes et supposent toujours un peu la participation du dominé à la domination ». On lit avec intérêt cet ouvrage qui récuse tout simplisme dans les oppositions étudiées. On souscrit au titre de l’article du Monde : « Vincent Debaene rend la littérature indigène à elle même ». Et on attend avec impatience son nouveau livre annoncé sur la « négritude », où l’on retrouvera Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire.

Professeur d’Université, Alain Garrigou se bat depuis des décennies pour une totale transparence dans le financement, la réalisation et la diffusion des sondages. Il vient de publier un livre aux éditions Dalloz intitulé : « Anatomie d’une affaire : les sondages de l’Élysée », dans lequel il raconte comment il est apparu que ces sondages, payés donc par l’Élysée, sans mise en concurrence, se retrouvaient dans « Le Figaro ». Alain Garrigou a étudié de près, en universitaire qu’il est, tout ce processus, et a dit et écrit ce qu’il avait trouvé, ne faisant que dire et écrire la vérité. Cela lui a valu deux procès en première instance et en appel, qu’il a gagnés - mais ne l’a pas privé, et ne le prive pas, de dénoncer la multiplication de ce qu’il appelle les « procès bâillons», dont l’objectif est d’obtenir le silence…par peur du procès !

Professeur d’Université, Alain Garrigou se bat depuis des décennies pour une totale transparence dans le financement, la réalisation et la diffusion des sondages. Il vient de publier un livre aux éditions Dalloz intitulé : « Anatomie d’une affaire : les sondages de l’Élysée », dans lequel il raconte comment il est apparu que ces sondages, payés donc par l’Élysée, sans mise en concurrence, se retrouvaient dans « Le Figaro ». Alain Garrigou a étudié de près, en universitaire qu’il est, tout ce processus, et a dit et écrit ce qu’il avait trouvé, ne faisant que dire et écrire la vérité. Cela lui a valu deux procès en première instance et en appel, qu’il a gagnés - mais ne l’a pas privé, et ne le prive pas, de dénoncer la multiplication de ce qu’il appelle les « procès bâillons», dont l’objectif est d’obtenir le silence…par peur du procès !

Dans sa préface, Olivier Beaud écrit clairement : « Ce conflit judiciaire entre un professeur d’université et un conseiller du président de la République est un cas topique d’atteinte à la liberté d’expression des universitaires, c’est à dire à la liberté académique»"

J’ai auditionné Alain Garrigou lorsqu’avec Hugues Portelli, j’ai préparé en 2011 une proposition de loi destinée à garantir la transparence du financement, de la réalisation et de la diffusion des sondages. Il s’agissait d’exiger notamment la diffusion des marges d’erreur, des critères de redressement, des financeurs effectifs, des caractéristiques de l’échantillon, de proscrire toute gratification à ceux qui répondaient, les questions posées, le taux de non réponse, etc. Cette proposition de loi ne plaisait pas aux sondeurs. Elle fut néanmoins votée à l’unanimité par le Sénat. Mais elle ne fut jamais inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, les pressions sur ce que nous appellerons pudiquement la « classe politique » étant très fortes !

Je parviendrai toutefois à insérer par un vaste amendement l’essentiel de la proposition de loi dans une loi de 2016 !

La question fut alors la mise en application de celle-ci, qui dépend largement de la Commission des sondages, où Alain Garrigou fut nommé…..et amené à démissionner, faute de voir la loi effectivement appliquée avec la rigueur requise par ladite commission, dont nous avions, en outre, demandé la réforme afin qu’elle compte davantage de statisticiens.

Je remercie sincèrement Alain Garrigou pour ce livre. Les sondages tiennent une telle place dans la vie politique et les médias qu’il est nécessaire qu’ils soient faits en toute rigueur et en toute transparence. C’est un impératif démocratique.

Jean-Pierre Sueur.